Computer History Museum訪問記① コンピュータ100年史が凝縮された濃すぎる博物館

- Soya Manabe

- Nov 16, 2024

- 7 min read

お世話になっております。秋のベイエリア、気候は徐々に涼しくなっているところ。今回はマウンテンビューにあるCHM(Computer History Museum)を見学しに行ってきたので、その様子をお伝えします。

施設概要

CHMはカリフォルニア州マウンテンビューに位置しており。アクセスとしてはマウンテンビュー駅から車で6分、SFO(サンフランシスコ 国際空港)からだと車で30分。近くにGoogle本社(ビジターセンターあり)があるので、併せての観光がおすすめ。Google本社までは、頑張れば15分ほどで歩いていける。

営業日:

水曜日-日曜日の10am-5pm

料金:

大人 $19.5

設備:

館内カフェ・ギフトショップあり

ホームページ:

展示

施設内は主に4つのブースに分かれており、ざっくり見ていくにしても2時間、ちゃんと解説を見ながら進んでいくと4時間くらいはかかるであろうボリュームである。建物自体は巨大というわけではないが、展示物の量が何より圧倒的なのである。

REVOLUTION

CHMのメインパビリオンであるREVOLUTION、原始的な計算器から現代のWeb時代までまさにコンピューターに関わる技術の発展を時系列に追体験することができる。

パビリオン内はさらに20個の展示ブースに分かれており、それぞれの展示量が凄まじいのだ。英語力は要するが、1日に2回(12pmと2pm)ガイドさんが1時間程度の無料ガイドツアーをしてくれる。私が参加した回では、1970年代からシリコンバレーで働いていたという、まさに生き字引きのような紳士が案内してくれた。

何を持って最初のコンピューターと呼ぶかは議論の余地があるものの、実際コンピューターの歴史というのはざっくりこの100年位の出来事なのだ。

計算器〜IBMのパンチカード

「人類が手足以外のモノを使って計算を始めたのはいつからなのか」というところから展示は始まる。計算尺は1600年代から400年ほどの間使われてきたアナログ式の計算アイテムであり、1970年代まで広く使われていたというのだから驚きである。

時代が飛んで1890年。米国の人口増加により手作業での国勢調査が困難となった。解決策を見出すために米国政府が実施したコンテストを勝ち抜いたのが最初のパンチカード機である。

穴を開けたカードを機械で読み込ませることで必要な情報を自動で取得する。自動でデータ処理を行う機械という意味で、さながらコンピューターの先祖といったところだろう。

パンチカード処理機をビジネス向けに商用化して成功を収めたのが、あのIBM(International Business Machine)である。

こちらはIBMが1925年に開発したType 80 Card Sorterである。パンチカードを記入された情報に応じてソートするための機械である。

アナログコンピュータ〜(ディジタル)コンピュータの誕生

全時代までの計算機が歯車のような機構を使用した機械式を使用していたのに対して、ここで展示されている1930年代以降のコンピュータは電気・電子系の技術を用いた計算機へと変貌した。これらは第二次世界大戦において、暗号通信や弾道計算といったタスクを行うために発展したものである。

冒頭の写真は1930年代のアナログ式の微分解析機である。真空管を使ったデジタル式の微分解析機の開発が盛んな中、アナログ方式の方がコスト面でメリットがあったようだ。

こちら、ナチスドイツが第二次世界大戦中に使用したエニグマという暗号化装置もアナログコンピュータの一種である。個人的に、この博物館での見どころポイントの一つだ。

アラン・チューリングがエニグマの暗号解読機を開発した話は映画化(The Imitation Game, 2014)されたため、名前を聞いたことがある方も多いだろう。ベネディクト・カンバーバッチがチューリング役を務めた俺得作品である。

エニグマもだが、アナログコンピュータにおいてプログラミング(計算式のインプット)はカラフルな端子に配線を繋いでいくことで実施する。こんなごちゃ混ぜ配線ではさぞかしデバッグが大変たったであろう。

こちらはENIACという世界初のディジタルコンピュータ(と言われている)の加算機の一部である。実際にはENIACは2枚目のような20個のモジュラーにより構成されており、一部屋を占有するようなサイズ感であった。

現代のコンピュータのようなプログラム内臓機能(メモリ)はなく、パンチカードでプログラムを読み込む方式。また、約17,000本もの真空管が使われており、ほぼ毎日いずれかの真空管が壊れるためメンテナンスが大変であったそうだ。

最後の一枚はUNIVAC I(ビジネス用途の世界初汎用コンピュータ)で使用された水銀遅延線メモリである。これはざっくりいうと、水銀を詰めた管のなかで信号を循環させてデータを保持するメモリで、11桁の10進数プラス符号を1000ワード分記録することができた。宇宙船を連想させるような美しさ。

メモリの歴史コーナー

少しメモリの話題が出てきたところで、ここからは現代のノイマン型コンピュータには欠かせないメモリの発展の歴史を眺めるコーナーとなっている。

ノイマン型コンピュータというのは、下図のようにCPUとメモリユニットから構成された計算機で、CPUが実行する命令や計算結果といったデータがメモリに保存される。

基本的に現代のコンピュータはノイマン型と言ってよく、プログラムが可能という点が大きなと特徴である。

磁気コアメモリ(1枚目)はパッと見るとただ網戸を切り抜いたかのようなメッシュ構造をしているが、よく見るとメッシュの交点に磁性体が絡まっており、ここにデータを保存するデバイスである。

2~4枚目は半導体メモリの展示だ。フラッシュメモリを開発した日本人の舛岡富士雄さんの功績も示されている。偉大なる大学の先輩。。4枚目のメモリで使用されているCCD(Charged Coupled Device)は後にイメージセンサとして日の目を見ることになる。

5枚目は1956年にIBMが開発した世界初のディスクドライブである。60センチのディスク50枚で約5MB保存することができた。かたや6枚目は2001年のiPodに使用された東芝の1.8インチ(4.5センチ)ディスクドライブでこちらは10GB保存することができる。当時はこのサイズの端末に1000曲ほど曲を保存できることが非常に画期的だった。

ミニコンピュータ

コンピュータが民間に普及していく過程を展示したこちらのコーナーでは"研究所・オフィスに一台"から"一家に一台"にシフトしていく様子を知ることができる。

なんとすごいことに、ミニコンピュータの価格は1965年から78年の間に$28,500から$10,500と凄まじい勢いで低価格化が進んでいった。それでも当時フォルクスワーゲン・ビートルの価格は$1,500だったので、コンピュータが車10台分の値段がする高級品だったというわけである。

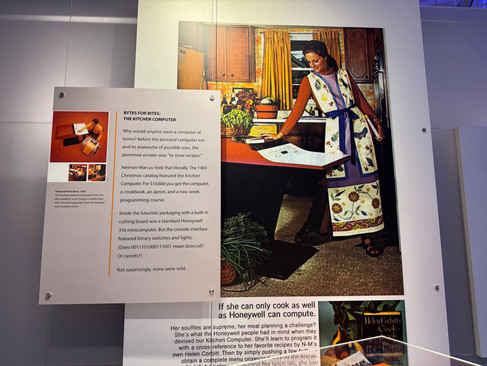

こちらは、そんな時代の最中に登場したキッチン用コンピュータ($10,600)の実物とクリスマスカタログの写真である。

コンピュータにレシピを保存可能で(表示はなんとバイナリ形式:0011101000111001 = ニンジン。みたいな。)、ビルトインのまな板付き!

こんなの売れるわけないやろと思いながら説明を読んでいたのだが、やっぱり一台も売れなかったらしい。そう考えるとこの実物が残っているの奇跡すぎないか??

プロセッサーの進化(Digital Logic)

半導体人間として一番興味深く見れたブースである。ここでは半導体技術がコンピュータの小型化・偏在化に寄与してきたかを知ることができる。

写真1枚目はインテル創業者のゴードン・ムーアが提唱したムーアの法則(チップに積載できるトランジスタの数は2年ごとに倍になる、という経験則)通りに微細技術が進歩してきたことを示すチャートである。近年この法則には限界が見え始めているという事実はあるが、この業界の発展を牽引してきたGolden Ruleなのである。

また2枚目のようなシリコンウェハの実物を見ることもできる。

こちらはフリップフロップ(1ビットのデータを保存するブロック)の大きさが真空管からLSIに至るまででどれくらいシュリンクしたかを示す展示だ。少々見づらいが、円形のシリコンウェハの中心やや下にあるオレンジのドットが現代のIC(集積回路)おけるフリップフロップを示している。

半導体人間的見所①:The first transistor(模型)

1947年にショックレー、ブラッデン、バーディーンの3名により発明された最初のトランジスタの模型。※この功績で3人は後にノーベル物理学賞を受賞

半導体人間的見所②:Jack Kilby's Notebook(模型)

ジャック・キルビーはIC(集積回路:半導体の表面に微細な電子回路を集積させた部品)を発明したとされる2人のうちの一方で、そんな彼が描いたスケッチを垣間見ることができる。

半導体人間的見所③:ロバート・ノイスの社員証

ロバート・ノイスはインテルの共同創業者の3人のうちの1人であると同時に、集積回路の原案と言えるプレーナー特許を発明したエンジニアである(後に前述のジャック・キルビーと争い続けることになる)。彼はシリコンバレーの主とも呼ばれ、のちの起業家たちにも大きな影響を与えた人物である。私も憧れのお師匠さん。

後半に続く。。。

Comments